疾管署澄清,屈公病為蚊媒傳播疾病,不會人傳人,呼籲國人共同落實「巡、倒、清、刷」,共同守護社區安全

一、疾病概述(Disease description)屈公病(Chikungunya fever)是由屈公病毒(Chikungunya virus)所引起的急性傳染病。屈公病毒主要分布在非洲、亞洲及美洲,最早在 1952 年從坦尚尼亞一位發燒病人的血清中分離出來,傳播鏈是經由「人-病媒蚊-人」而傳染,其傳播循環和登革熱或黃熱病類似【1】。屈公病發病初期症狀與登革熱、茲卡病毒感染症很相似。屈公病毒感染者多數有症狀,包含突然發燒、關節疼痛或關節炎(約 70%患者有,特別是手腳的小關節、手腕和腳踝)、頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛或皮疹(約半數的患者會出現),且可伴隨結膜炎、腹瀉、畏光等非典型症狀,症狀持續約 3 至7 天。屈公病較少見致死的案例,大部分患者在 7 至 10 天內可康復,少數患者從發病開始出現嚴重或反覆的關節痛,並持續數個月【2-5】。與登革熱不同的是,部分感染屈公病的病人會持續數週的倦怠感,有些患者的關節會痛到無法行動,並持續數週至數月,甚至數年,而典型的登革熱不會出現長期的關節痛,另屈公病的嚴重程度也不如登革熱重症,較少出現死亡,惟新生兒於出生時感染、65 歲以上年長者或患有高血壓、糖尿病、心血管疾病史者,是罹患屈公病易有併發症或病況嚴重之風險族群【1、3、4】。

二、致病原(Infectious agent)屈公病毒分類上是屬於 Togaviridae 科Alphavirus 屬,為單股 RNA 病毒。

三、流行病學(Epidemiology)(一) 世界流行概況全球屈公病疫情,主要分布於非洲撒哈拉沙漠以南、亞洲及南美洲等熱帶及亞熱帶地區。近幾年,由於經貿發展及人口遷移等因素,流行地區已逐漸擴大。目前屈公病疫情已擴展到亞洲、非洲、歐洲及美洲超 110 個國家。屈公病曾於 1952-1953 年在東非坦尚尼亞流行,1960-1982 年在非洲和亞洲多處地區也發生疫情,1999-2000 年非洲剛果民主共和國爆發大規模疫情,自 2005 年起,陸續於印度、印尼、泰國、馬爾地夫、緬甸及印度洋島嶼(如馬達加斯加、留尼旺島)等地發生流行,同時也在沙烏地阿拉伯及新幾內亞流行。2007年非洲加彭發生嚴重流行,同年亦於義大利東北部拉文納地區發生197 例病例的疫情,為歐洲首度發生之屈公病疫情;2008 年新加坡爆發疫情。2013 年 10 月首次於西太平洋區島嶼密克羅尼西亞發生當地傳播的疫情,同年 12 月加勒比海地區爆發疫情,為世界衛生組織首次於美洲地區 發現的本土傳播,而從該次疫情起,屈公病毒即擴散至美洲大部分的地區; 2014 年在太平洋島嶼爆發疫情,庫克群島及馬紹爾群島仍有屈公病疫情發生【1、6】。依據泛美衛生組織(PAHO)資料,美洲 2018-2024 年確定病例數分別為 9萬 5,574 例、18 萬 5,054 例、10 萬 3,046 例、13 萬 8,400 例、27 萬 3,841例、41 萬 17 例及 43 萬 1,223 例,其中每年病例分布皆以巴西為最多,顯示美洲地區屈公病傳播風險為高【6】。(二) 臺灣病例概況屈公病自 2007 年 10 月公告為第二類法定傳染病以來,自 2008 年至 2018年,每年報告病例數約 30-90 例,確定病例在 30 例以下,均為境外移入病例。2019 年 7 月 26 日出現歷年全臺本土首例,於 8 月發生首件本土群聚事件,2019 年本土確定病例共計 21 例,其中群聚事件累計 20 例;另 2019年從 4 月起始出現境外移入病例, 2019 年共計 95 例境外移入病例,為近 10 年同期最高,主要來自緬甸(69 例)、泰國(16 例)、馬爾地夫(5例)等東南亞或南亞國家。2020-2024 年境外移入病例分別計 3 例、1 例、1 例、10 例及 20 例,均未發生本土傳播。臺灣流行概況詳見衛生福利部疾病管制署「傳染病統計資料 查詢系統」。

四、傳染窩(Reservoir)屈公病有下列兩種傳播循環:(一) 非洲森林循環(Sylvatic cycle):在野生靈長類和斑蚊之間循環(arboreal Aedes mosquitoes),類似叢林型的黃熱病病毒。(二) 城市循環(Urban cycle):城市的屈公病疫情經由斑蚊傳播,為人-蚊-人的循環。在城市的屈公病疫情是偶發性,但屬爆發性的。

五、傳染方式(Mode of transmission)人被帶有屈公病毒的病媒蚊叮咬而受到感染,人不會直接傳染給人。病患在發病前 2 天至發病後 5 天期間,血液中有屈公病毒活動,稱之為病毒血症期(viremia),此時如果被病媒蚊叮咬,病毒將在病媒蚊體內增殖 2 至 9 天後,便使此病媒蚊具有傳播病毒的能力,當它再叮咬其他健康的人時,就可將病毒傳播出去。在臺灣可傳播屈公病毒的病媒蚊為埃及斑蚊(Aedes aegypti)及白線斑蚊(Aedes albopictus)。

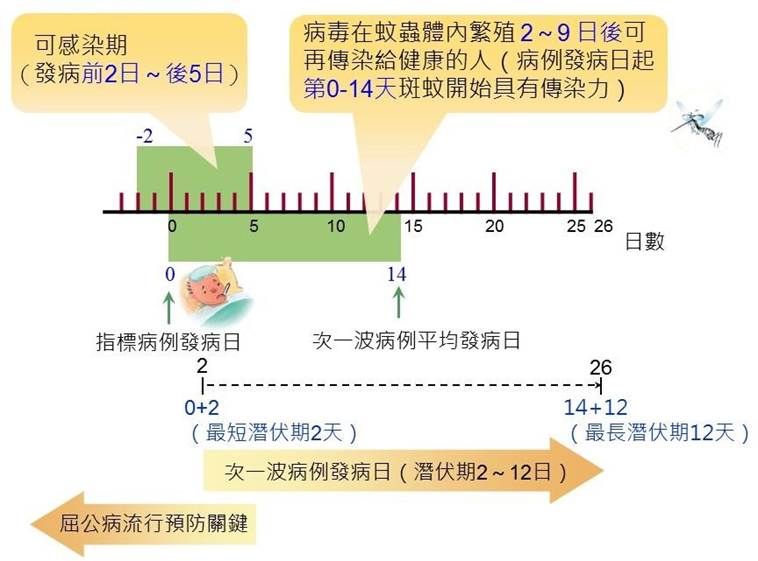

六、潛伏期(Incubation period) 潛伏期 2~12 天,通常為 4~8 天。(圖一)

七、可傳染期(Period of communicability)病患在發病前 2 天至發病後 5 天,血液中有屈公病毒活動,即病毒血症期,也就是可傳染期。此時期若病媒蚊吸取病患的血液,病毒會在蚊體內繁殖 2 至9 天後,便使此病媒蚊具有傳播病毒的能力。

八、感受性及抵抗力(Susceptibility and resistance)人對於屈公病的感受性沒有年齡及性別的差異,但新生兒於出生時感染屈公病毒、65 歲以上年長者或患有高血壓、糖尿病、心血管疾病史者都是罹患屈公病易有併發症或病況嚴重之風險族群【3-4】。

九、病例定義(Case definition)請參閱衛生福利部疾病管制署「傳染病病例定義暨防疫檢體採檢送驗事項」。

十、檢體採檢送驗事項(Specimens taking and transportation)檢體採檢送驗事項相關資訊請參閱衛生福利部疾病管制署「傳染病檢體採檢手冊」,與「衛福部疾管署全球資訊網首頁之檢驗(傳染病檢驗資訊與規定)」項 下資料。

十一、防疫措施(Measures of control)請參閱「屈公病防治工作指引」。